Hugo BM (artiste), Leo Lamotte (rédacteur)

Des marchés carbone au REDD1 (et REDD+), en passant par la comptabilisation des impacts écologiques de l’activité des entreprises, l’environnement devient une maille de plus en plus incontournable de l’économie. Plus précisément, l’économie paraît s’imposer, non sans engouement, telle l’unique voie envisageable vers la protection de la nature, transformant cette dernière en un ensemble d’indicateurs à valeur monétaire. En somme, un phénomène de monétisation de la nature dont la croissance n’empêche pas une division d’opinions opposant deux extrêmes. D’un côté, un écologisme plus radical qui donne à la nature un rang supérieur, sinon suprême, et qui considère sa monétisation comme une aberration. De l’autre, la certitude que les mécanismes économiques incarnent l’unique et parfaite solution aux défis environnementaux actuels. Au-delà de cette présentation dichotomique, la monétisation de la nature possède de multiples facettes que le cas, mentionné ci-avant, des marchés carbone illustre.

Marchés carbone, histoire, principes et limites

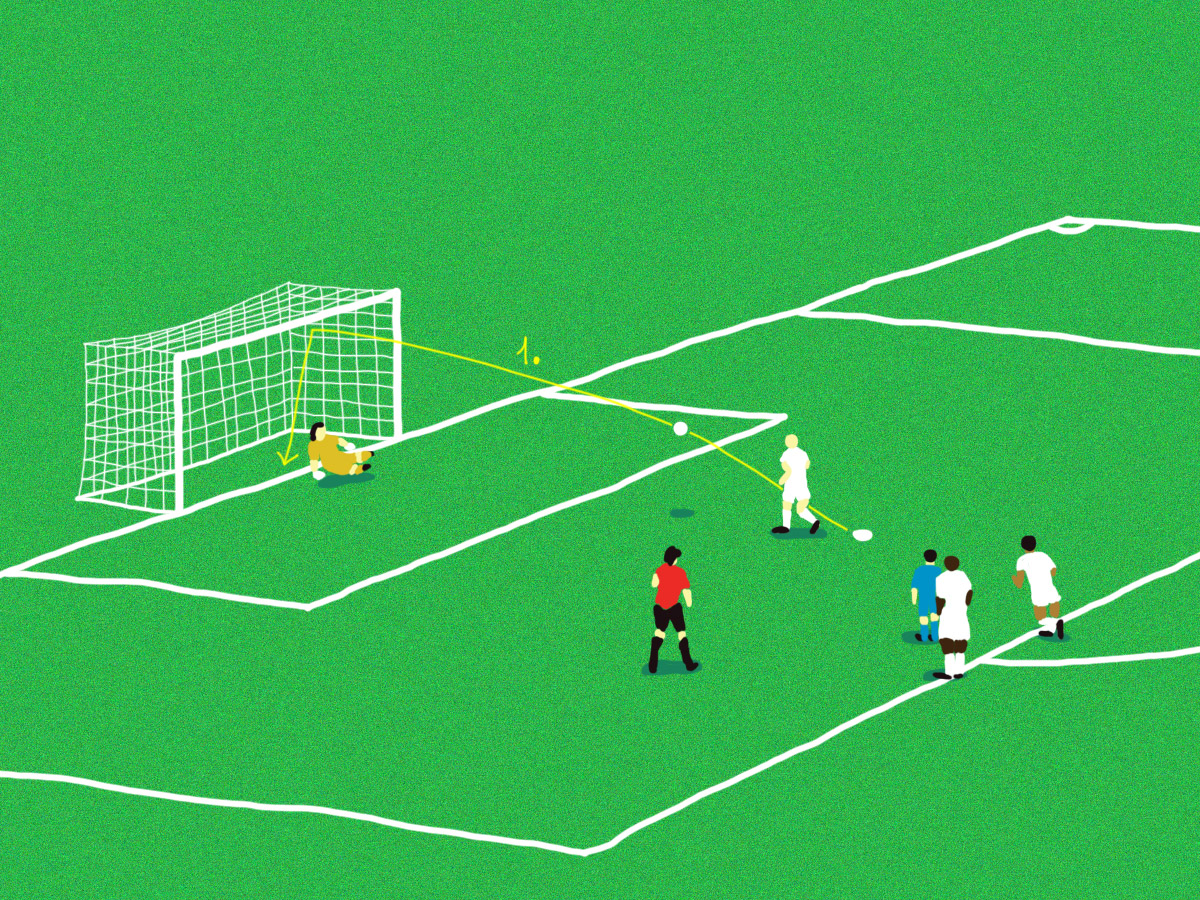

En quelques mots, un marché carbone consiste en un système d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre géré par une entité publique. Sur une période donnée, cette dernière limite le volume de dioxyde de carbone (CO2) pouvant être émis par un acteur économique en lui attribuant un stock de quotas CO2 (voué à diminuer au terme de chaque période). À la fin de la période, si un agent a émis plus de gaz à effet de serre que ce que ces quotas lui permettaient d’émettre, il peut acheter — au prix fixé par le marché — d’autres quotas aux agents qui, eux, n’ont pas dépensé la totalité de leurs quotas. Si le protocole de Kyoto en 1997 a posé l’idée d’un mécanisme de permis d’émission de carbone, des systèmes similaires existaient déjà auparavant, comme le souligne le Conseil Patronal de l’Environnement du Québec (CPEQ2). Par exemple, aux États-Unis, l’adoption du Clean Air Act en 1990 entraîna, cinq ans plus tard, la mise en place d’un marché contraignant le secteur énergétique états-unien à limiter ses émissions de dioxyde de soufre et de monoxyde d’azote — responsables de pluies acides. Ce n’est toutefois qu’en 2003 que le premier marché d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre est né, sous le nom de Chicago Climate Exchange (CCX). Basé sur le volontariat, le CCX a réuni jusqu’à son effondrement en 2010 plusieurs centaines de membres, privés comme publics, s’engageant tous à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En 2005, c’est au tour de l’Union européenne d’implémenter un marché carbone qui, lui, reste en vigueur encore aujourd’hui en dépit des multiples critiques qui lui sont adressées. Elles n’ont d’ailleurs pas empêché le marché carbone de séduire plus récemment la Chine qui, en décembre 2017 et suite à ses engagements de 2015 durant la COP21, a officialisé la mise en oeuvre de son propre marché carbone à l’échelle nationale dans l’optique de pénaliser les acteurs les plus polluants de son économie.

Toujours est-il qu’à l’heure actuelle, l’implémentation des marchés carbone ne démontre pas la maximisation de leur utilité. Au coeur de ses critiques se trouve la base de son système, c’est-à-dire la fixation du prix d’un quota CO2 par le marché. Comme le précise l’économiste français Dominique Plihon dans une émission France Culture, la crise de 2008 a contribué à la chute du prix de la tonne de CO2 qui, en 2015, avoisinait 5 € sur le marché européen. Et ce alors même que de multiples économistes s’accordaient sur la nécessité d’un prix, non seulement fixé à l’avance pour permettre aux agents économiques d’optimiser leurs décisions en fonction, mais qui s’élèverait initialement aux alentours de 30 € pour atteindre 100 € à l’horizon 2030. Il apparaît ici que les imperfections du marché ont conduit à la sous-estimation du prix de la tonne de CO2, débouchant sur de trop faibles incitations à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’Union européenne semblait toutefois avoir saisi les limites de son marché carbone puisqu’en février 2017, les eurodéputés avaient effectivement adopté un projet de réforme de ce système3. Or, comme le résume Pierre Le Hir pour Le Monde, cette réforme s’est heurtée à l’opposition de multiples organisations non-gouvernementales, à l’instar du WWF qui associait l’adoption de ce projet à une perte de « crédibilité climatique de l’UE4 ».

Différents chemins et effets de la monétisation de la nature

Il n’en demeure pas moins que ces marchés, qu’ils s’intéressent au carbone, au soufre ou à l’azote, témoignent d’une monétisation de la nature dont l’imperfection ne leur est pas propre. Car la difficulté de valoriser économiquement la dégradation de l’environnement, et a fortiori l’environnement, s’avère être une problématique généralisable à l’ensemble des cas de monétisation de la nature : comment mesurer avec justesse les bénéfices liés à un environnement sain ? Quelle valeur donner à sa dégradation pour que tous les acteurs économiques la prennent en compte ? Les initiatives REDD et REDD+ déployées par l’ONU semblent attester d’un biais semblable mais, puisqu’elles demeurent trop larges pour être entièrement traitées ici, il s’agira d’en dresser les principaux points et limites. Ce programme d’envergure mondiale souhaite transférer les fonds des pays développés vers les pays en développement qui tentent de réduire les émissions de carbone liées à la déforestation et à la dégradation de leurs forêts. Entre États, entreprises et ONG, l’implication de nombreux acteurs représente une clef de voûte de ce processus dont l’ambition ne semble pas connaître de limites, au contraire de ses bienfaits, en témoignent les dommages parfois causés aux communautés indigènes dépendantes des forêts5. L’Alliance Globale Contre REDD — auparavant nommé l’Alliance Globale des Indigènes et des Communautés Locales contre REDD — déclarait même dans un rapport de 2011 considérer REDD/REDD+ comme « une violation du sacré — pure et simple », ajoutant que cela était « nuisible pour les gens, nuisible pour la politique, nuisible pour le climat ». Ce cas de monétisation positive de la nature, c’est-à-dire valoriser et récompenser la protection de l’environnement plutôt que de sanctionner sa dégradation, demeure toutefois plus complexe, et un essai similaire apporte une autre teinte au portrait. En 1996, le gouvernement du Costa Rica met en place le Fonds National de Financement Forestier (FONAFIFO) afin de stopper les vagues de déforestation qui s’abattent sur le pays. Notamment grâce au soutien financier d’organismes internationaux, le FONAFIFO, et son programme de rémunération des fonctions écologiques permettent aux petits et moyens propriétaires forestiers d’être récompensés s’ils s’engagent à protéger leurs ressources forestières. Une autre monétisation positive de la nature donc, mais au bilan moins mitigé : si en 1987 la couverture forestière costaricienne avait chuté à 21,7 % du territoire, elle en dépassait 52 % en 2016. Le FONAFIFO paraît ainsi avoir rempli son objectif de reforestation du pays centraméricain, mais il ne règle pas la question du sacré. Car sacrer la nature signifie la mettre hors d’atteinte, même de l’économie.

Et depuis cette perspective, la problématique centrale autour de la monétisation de la nature se déplace d’aval en amont : plutôt que de s’interroger sur la manière dont doit être valorisé l’environnement, la légitimité même de cette démarche se voit remise en cause. Ces différents exemples d’applications concrètes de la monétisation de l’environnement laissent ainsi place à un débat d’ordre moral, plus profond, sur la relation liant l’économie à la nature. Cette relation est-elle verticale, auquel cas l’une dominerait l’autre, ou horizontale, auquel cas l’économie et la nature occuperaient la même importance ? Quelles devraient être les répercussions de la nature de cette relation en matière de modélisation du développement durable ?

Estimer l’inestimable ? La nature comme cadre de l’économie

La première relation qui peut se tracer entre économie et nature est verticale, et consiste à placer la nature au-dessus de l’économie. Le fondement de l’argumentaire demeure assez simple, puisqu’il ne saurait y avoir d’économie sans terre pour accueillir les hommes. Depuis cette perspective, les limites de la Terre devraient encadrer les activités humaines, soumises à la finitude des ressources. Ici se retrouve le conflit ordinaire entre nature et économie : comment assurer une croissance infinie dans un monde fini ? Déjà rebattue de nombreuses fois, cette prérogative démontre cependant une certaine verticalité (naturelle) de la relation entre l’économie et la nature. À partir de cette observation, les opinions et recommandations divergent quant à quelles voies suivre, les plus extrêmes d’entre elles se retrouvant empruntes d’un pessimisme — voire d’un catastrophisme — certain. Le poète américain Kenneth Patchen déclarait par exemple que « la vie n’a aucune chance de perdre ce combat car, comme l’histoire le montrera, elle n’a qu’à en changer le sujet [l’Homme]6 ». Plus extrême encore, l’écologiste finlandais Pentti Linkola défend l’idée d’un génocide écologique. Pour lui, la surpopulation représente le plus grand danger auquel le monde fait actuellement face, et pour le sauver, un génocide devrait prendre place. Ces deux positions, bien que n’étant pas directement liées à l’économie, déifient tout de même la nature et dépassent ainsi une simple vision verticale de la relation entre nature et économie. Elles paraissent plutôt tracer un modèle pyramidal dans lequel tout dépend d’une nature omnipotente dont la monétisation s’avèrerait blasphématoire. Mais tous les courants remettant en cause le modèle économique actuel n’inscrivent pas la nature aux côtés des divinités. Selon les théoriciens de la décroissance, le problème n’est pas tant l’économie, mais plutôt la manière dont on la projette aujourd’hui. Pour eux, la croissance économique ne devrait pas être érigée en objectif premier des économies, il s’agirait plutôt pour ces dernières d’assurer une plus grande protection de l’environnement et une meilleure distribution des ressources. Serge Latouche, un des premiers théoriciens du courant de la décroissance, exagérait en 2009 à cet égard : « Avec les prix adéquats, l’aviation civile cesserait, et il n’y aurait probablement pas beaucoup de voitures sur terre7. » En d’autres termes, une priorisation efficace et pragmatique de la nature sur l’économie changerait la face du monde. Latouche va même jusqu’à défendre une « décolonisation de l’imaginaire », consistant pour lui en une démystification de la logique productiviste où la croissance économique règne en maître. S’il devient alors envisageable de monétiser la nature, cela ne doit pas l’inscrire dans l’économie, mais plutôt inscrire l’économie dans la nature. En 2014 au micro de France Culture, Floran Augagneur, conseiller scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, déclarait ainsi : « L’économie ne pense pas ses propres limites, donc je ne pense que ce soit à l’économie de penser les limites de la nature. » Mais cette nécessité de remettre la nature sur le devant de la scène présuppose la domination actuelle de l’économie sur l’environnement, ce qui laisse songeur quant à la relation entre économie et nature dans les faits. Une économie soumise à la nature relèverait-elle de l’utopie ?

Rationaliser l’environnement ? La nature comme variable économique

Les partisans d’une nature encadrant l’économie rencontrent de nombreux détracteurs, aux premiers rangs desquels figurent les tenants de l’économie néoclassique. Selon ces derniers, les mécanismes de marché s’avèrent suffisants pour protéger l’environnement qui, au final, ne représente qu’une variable économique supplémentaire à prendre en compte. Depuis une perspective macroéconomique, un mot d’ordre semble ainsi s’établir autour de l’idée selon laquelle seule la valorisation économique de la nature permet de la protéger. Preuve en est, en 2005, le gouvernement britannique commandait un rapport sur l’économie du changement climatique, que l’ancien économiste en chef de la Banque mondiale, Sir Nicholas Stern, allait publier un an plus tard. Or, ce rapport Stern chiffrait précisément les dommages liés au changement climatique selon le coût qu’ils allaient représenter en matière de produit mondial brut. Ici, la nature ne peut plus s’entendre autrement qu’au travers du prisme économique, une lecture aux résultats mitigés tant elle n’a pas suffi à modifier le comportement des États en la matière. Il n’en demeure pas moins que, comme le souligne Floran Augagneur, la monétisation de la nature semble apparaître sous un meilleur jour depuis une perspective micro-économique. Aussi, valoriser la nature permettrait à un agent économique de diminuer efficacement son empreinte écologique. En 2008, l’enseignant-chercheur états-unien Marc J. Epstein rappelait l’importance des variables liées au développement durable dans l’implémentation de la soutenabilité au sein d’une entreprise. Pour lui, « les managers doivent quantifier comment une variable en conduit une autre jusqu’à ce que le lien avec le profit soit clair8 », ce qui, en d’autres termes, promeut non seulement la mesure des conséquences sociales et/ou écologiques de l’activité d’une entreprise, mais également leur mise en relation avec la situation financière de l’entité. Ici, la valorisation économique de la nature devient bel et bien le fondement d’un plus grand écologisme. Le problème de l’échelle demeure pourtant : comment protéger la nature depuis une perspective plus globale ? L’intégrer dans l’économie peut-il suffire ? Le retrait des États-Unis de l’accord de Paris en 2017 tend à répondre par la négative : l’intégration économique de la nature ne fait pas de cette dernière une priorité, d’autant plus lorsque sa protection est présentée comme un coût. Car au coeur de l’accord de Paris se situe la question du financement de la lutte contre le changement climatique, des fonds d’un volume croissant que les pays développés se retrouvent contraints de mobiliser. Autrement dit, une charge financière que Donald Trump ne veut pas assumer.

Quelles implications sur la modélisation du développement durable ?

Le développement durable, tel que présenté lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, est l’une des premières notions ayant officiellement lié l’économie et la nature. Le triptyque écologie-économie-social suppose en effet un lien entre ces trois domaines, mais les relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres se soumettent à différentes modélisations. La plus connue d’entre elles prend la forme des trois cercles qui s’entrecoupent, le développement durable se trouvant à leur intersection ; il s’agit ici d’une soutenabilité faible. La soutenabilité forte, elle, est également composée de trois cercles, mais qui s’emboîtent au lieu de s’entrecouper. L’économie est incluse dans la société puisqu’elle ne pourrait exister sans les hommes, et la société est elle-même incluse dans la nature, puisque les hommes ne sauraient exister sans planète pour les accueillir. Les interprétations de ce dernier modèle peuvent toutefois varier selon que l’on pense la nature comme cadre de l’économie, ou l’économie comme cadre de la nature. Or, dans le deuxième cas, c’est-à-dire celui où prévaut la monétisation de la nature, il apparaît que l’économie devient le centre du développement durable, centre autour duquel s’organiseraient la société et la nature. Même dans un modèle de soutenabilité forte, il apparaît alors possible de donner à l’économie un rôle central. Il deviendrait plus important dès lors de tracer clairement les limites de l’économie que de penser l’économie dans des modèles généraux. Et si, comme le formulait Floran Augagneur, « l’économie ne pense pas ses limites », doit-on alors les penser pour elle?

Cette question de la modélisation du développement durable n’a en réalité qu’une importance relative, voire mineure, mais elle a le mérite d’offrir un espace de dialogue autour des limites et de la direction des économies. Toujours est-il que, du point de vue macroéconomique, la monétisation de la nature ne représente pas un choix judicieux tant la volonté d’intégrer la nature dans l’économie ne semble ni nécessaire — il est possible de penser la nature en dehors de l’économie —, ni suffisante — les premiers cas de monétisation de la nature n’offrent que des effets mitigés en matière de protection et de conservation environnementales. Pour autant, une (re)sacralisation de la nature demeure à même de conduire à des prises de position extrêmes, à l’instar du génocide écologique de Linkola, et doit être menée avec précaution.

- Initiative de l’ONU lancée en 2008 visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’acronyme, anglais, Reducing emissions from deforestation and forest degradation, signifie : Réduire les Émissions provenant de la Déforestation et de la Dégradation des forêts. L’acronyme REDD+, quant à lui, correspond à une version améliorée de REDD.

- Organisation créée en 1992 afin de représenter les secteurs industriel et d’affaires québécois autour des problématiques environnementales.

- Selon un communiqué de presse du Conseil européen, ce projet de réforme prévoyait, entre autres :– Une réduction annuelle de 2,2 % du plafond du volume total d’émissions (taux fixé auparavant à 2,4 %).– Le doublement temporaire du nombre de quotas placés dans la « réserve de stabilité » du marché.

- « EU carbon market reform fails to rescue EU’s climate credibility », WWF, 2017,http://www.wwf.eu/?292432/EU%20carbon%20market%20reform%20fails%20to%20rescue%20EU%27s%20climate%20credibility

- M. M. Bayrak et L. M. Tarafa, « Ten Years of REDD+: A Critical Review of the Impact of REDD+ on Forest-Dependent Communities, Sustainability », 2016.

- Citation extraite de Hallelujah Anyway (voir sources). Traduction de l’anglais vers le français par le rédacteur. Dans l’anglais original : « Life is in no danger of losing the argument for, as will be shown, it only has to change the subject ».

- Citation extraite de Giorgos Kallis, « In defence of degrowth », Ecological Economics, 2010.. Traduit de l’anglais vers le français par le rédacteur. Dans l’anglais original : « with proper prices, civil aviation would come to a halt, and there would probably not be many cars on the world ».

- Citation extraite de Making Sustainability Work (voir sources). Traduction de l’anglais vers le français par le rédacteur. Dans l’anglais original : « managers must quantify how on variable drives another until the link to profit is clear ».

Marc J. Epstein, Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental, 2008.

Kenneth Patchen, Hallelujah Anyway, Paperback, 1967.

Joanna Cabello et al., No REDD, Papers Volume I, 2011, pp. 8-33.

Culture Éco, « Quel prix pour le Carbone ? », France Culture, 2015, https://www.franceculture.fr/emissions/culture-eco/quel-prix-pour-le-carbone

Dominique Rousset, « Combien pour mon eau douce, mes montagnes, mes forêts? », Les Révolutions Invisibles, France Culture, 2014, https://www.franceculture.fr/emissions/les-revolutions-invisibles/combien-pour-mon-eau-douce-mes-montagnes-mes-forets

Brice Pedroletti, « Dans sa lutte pour le climat, la Chine lance un marché du carbone », Le Monde, 2017, http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/12/26/dans-sa-lutte-pour-le-climat-la-chine-lance-un-marche-du-carbone_5234596_3244.html#oii0bgo77tsSTHqb.99

Pierre Le Hir, « Climat : l’Europe tente de relancer son marché du carbone », Le Monde, 2017, http://www.lemonde.fr/climat/article/2017/02/15/climat-l-europe-tente-de-sauver-son-marche-du-carbone_5080054_1652612.html#wz4iGEp0lcMSkvMB.99

Gaëlle Dupont, « Les États approuvent le rapport Stern sans être prêts à amplifier leur action », Le Monde, 2006, http://www.lemonde.fr/planete/article/2006/11/03/climat-les-etats-approuvent-le-rapport-stern-sans-etre-prets-a-amplifier-leur-action_830439_3244.html

Elsa Conesa, « Trump annonce le retrait des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat », Les Échos, 2017, https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030823407526-climat-quel-bilan-deux-ans-apres-leuphorie-de-la-cop21-2127772.php

« Le FONAFIFO : Innovation Institutionnelle Durable », Vidaselegidas, 2017, https://www.vidaselegidas.com/single-post/2017/08/23/Le-FONAFIFO-Innovation-Institutionnelle-Durable

Olivier Godard , « Le Rapport Stern sur l’économie du changement climatique était-il une manipulation grossière de la méthodologie économique ? », Revue d’économie politique, 2007/4 (Vol. 117), p. 475-506. DOI : 10.3917/redp.174.0475. URL : https://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2007-4-page-475.htm

Kate Raworth, « What should economies be aimed at? », The RSA 2014, https://www.youtube.com/watch?v=2_AMEAnWyRk

Giorgos Kallis, « In defence of degrowth », Ecological Economics, 2010.

M. M. Bayrak et L. M. Tarafa, « Ten Years of REDD+: A Critical Review of the Impact of REDD+ on Forest-Dependent Communities, Sustainability », 2016, 8, 620 ; doi: 10.3390/su8070620.

« EU carbon market reform fails to rescue EU’s climate credibility », WWF, 2017.

Compte rendu du Conseil des ministres du 16 décembre 2015, « Le bilan de la COP21 », https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-12-16/le-bilan-de-la-cop-21