Par Blaise Agarave (artiste) et Gabriel Raichman (rédacteur)

Depuis deux ans, réformer le code du travail est apparu dans les médias et les discours politiques comme une nécessité en France pour lutter contre le chômage. Si le thème était peu connu des Français, l’idée, pourtant, est relativement ancienne et trouve sa source dans les nouvelles théories économiques des années 1980.

Le pragmatisme fut sans doute l’un des concepts phare de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron, un mot d’ordre pour montrer aux Français que le temps des idéologies laissait place à celui des actes et des réformes. Incapables selon lui de comprendre le réel et de répondre à ses contraintes, gauche et droite étaient renvoyées dos-à-dos, unies par le même dogmatisme. Après tant d’années d’alternance, beaucoup de temps ayant été perdu à déconstruire ce que les précédents avaient mis en place, il était temps de rassembler les volontaristes et les « constructifs » de tous bords.

La réforme du code du travail, voulue par la droite mais initiée à gauche, apparaît comme l’étendard naturel de cette nouvelle politique. En s’inscrivant dans une certaine continuité par rapport au quinquennat de François Hollande, en promettant de réaliser les vieux souhaits de la droite libérale, Emmanuel Macron réalise une double opération : rallier à lui une part importante des acteurs politiques tout en leur faisant comprendre qu’il s’apprête à réussir là où eux ont échoué. Puisqu’il n’est soumis à aucun dogme si ce n’est celui de l’efficacité, il est, selon son propre discours, le seul à pouvoir accomplir les changements nécessaires.

Apparue aux États-Unis à la fin du XIXème siècle, la philosophie pragmatique peut être définie par une phrase célèbre de l’un de ses plus fameux théoriciens, William James, pour qui « Les idées ne sont pas vraies ou fausses. Elles sont ou non utiles. »

Mais comment juger de l’utilité d’une politique avant qu’elle n’ait pu porter ses fruits ? D’où provient cette certitude d’un succès futur ? Pour tenter de comprendre cela, il est nécessaire de s’intéresser au contexte idéologique de ces quarante dernières années.

Une nouvelle conception de l’économie

Au cours des années 1980, la crise du modèle économique d’après-guerre entraîne sa remise en question globale ; l’interventionnisme de l’État, les politiques de relance budgétaires et monétaires, les réglementations trop contraignantes sont pointées du doigt comme les responsables du marasme économique.

De plus en plus de penseurs plaident pour une libéralisation plus forte, accompagnée d’un contrôle strict des dépenses publiques et d’une maîtrise de l’inflation.

Bien qu’il soit caricatural de représenter ce mouvement comme un phénomène ininterrompu, étant donné les résistances qu’il a pu rencontrer, notamment en France, ce changement de doxa a affecté l’ensemble du monde occidental.

Quelles en sont les conséquences pour ce qui touche au marché du travail ? Si les pouvoirs publics utilisent de moins en moins les instruments ponctuels dont ils disposent (relance par le budget, par exemple) et qu’ils décident de se fier davantage au bon fonctionnement du marché, ils vont alors tenter d’améliorer l’efficacité de celui-ci par des réformes structurelles. Le marché du travail ne faisant pas exception à la règle, il s’agit de créer les conditions pour une meilleure adéquation entre offre et demande de travail.

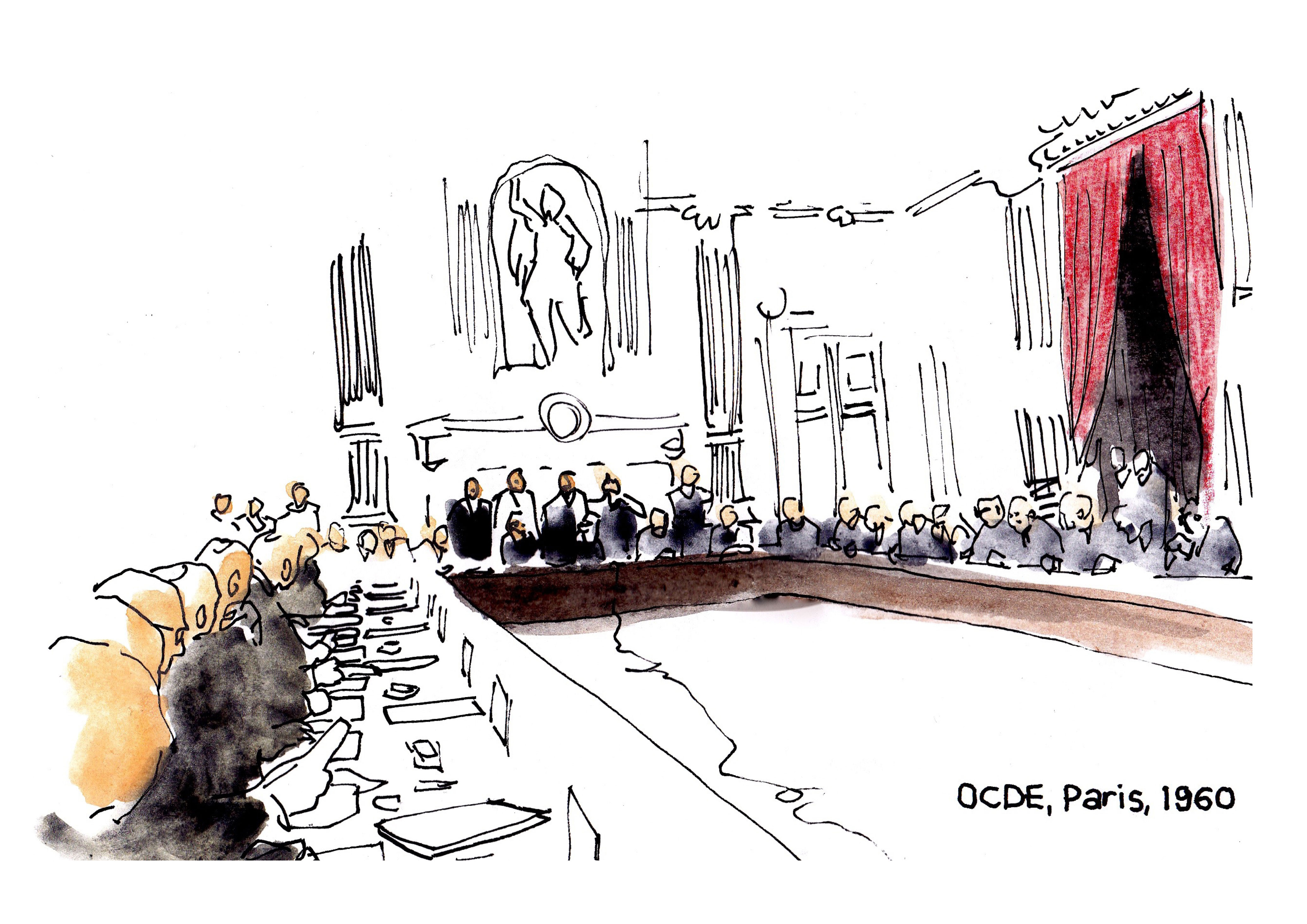

Au tournant du siècle, ce discours semble déjà dominant. L’OCDE (l’Organisation de coopération et de développement économique), une organisation internationale d’études économiques dont sont membres la grande majorité des pays d’Europe ainsi que les États-Unis et le Canada, n’émet que très peu de réserves. En 1999, un document, « La mise en œuvre de la stratégie de l’OCDE pour l’emploi », préconise ainsi d’« accroître la flexibilité du temps de travail dans le cas de contrats conclus de gré à gré entre travailleurs et employeurs », et « la flexibilité des coûts salariaux et de main d’œuvre », de « revoir les dispositions relatives à la sécurité de l’emploi qui freinent l’expansion de l’emploi dans le secteur privé » ainsi que « les systèmes d’indemnisation du chômage ».

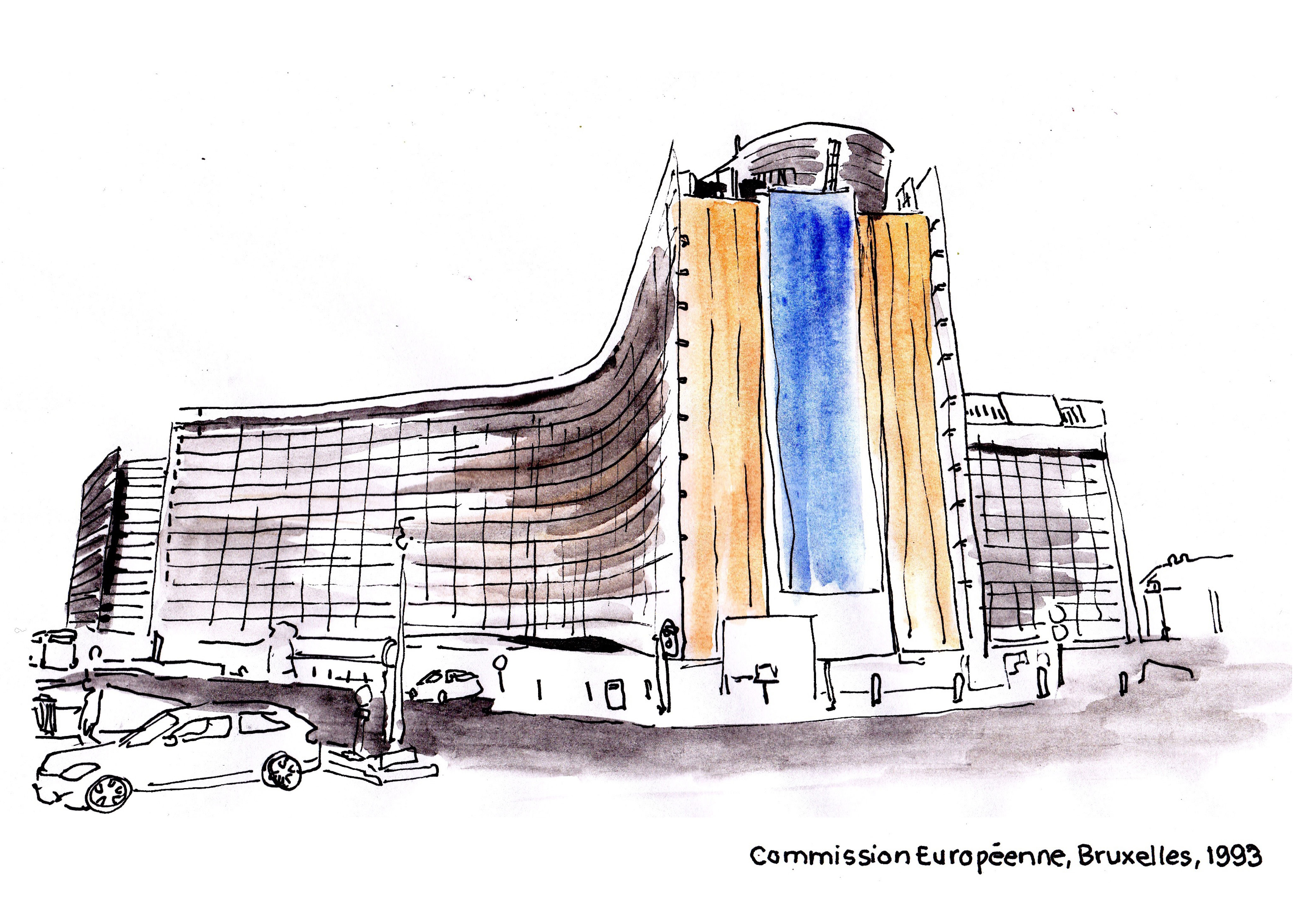

Quelques années plus tôt, la Commission européenne, dans son livre blanc Croissance Compétitivité Emploi publié en 1993 pointait du doigt les « rigidités » du marché du travail. Les mêmes mesures sont partout recommandées : laisser davantage de possibilité pour négocier au sein même des entreprises ce qui concerne le temps de travail, la rémunération des heures supplémentaires et les salaires, faciliter les procédures de licenciement, proposer aux employeurs davantage de contrats de travail temporaires moins contraignants que les habituels CDI, etc.

En bref, il s’agit de laisser aux entreprises une marge d’action plus grande et de leur offrir la capacité de s’adapter rapidement aux fluctuations d’un marché devenu de plus en plus instable du fait de l’intensification des échanges et de la mondialisation.

Voilà pourquoi Emmanuel Macron et d’autres parlent de pragmatisme ; ces réformes sont pour eux une nécessité imposée par les contraintes du monde actuel. Dans un univers globalisé, où les entreprises sont en concurrence sur l’ensemble de la planète, il devient contre-productif que l’État légifère seul sur tous les sujets.

En imposant une loi unique et invariable pour tous il empêche les entreprises de s’adapter aux spécificités du marché au sein duquel elles évoluent.

Une opposition plurielle

Mais pourquoi alors certains s’opposent-ils à ce bon sens ? La première raison, la plus spontanée, consiste à vouloir lutter contre ce qui apparaît comme une précarisation du travail. Dans l’Europe d’après-guerre et jusqu’aux années 1980 prévalait le modèle de l’emploi stable, à durée indéterminée, pour lequel le salarié était protégé par toute une série de loi et de règles. Cela lui permettait de résister au rapport de force inégal qui existe dans toute relation de travail.

Avec le développement des contrats atypiques (CDD, intérim, temps partiel et autres), ce sentiment de sécurité disparaît et le salarié risque de devenir une variable d’ajustement dans la stratégie commerciale et financière de l’entreprise.

Les contrats dits « mini-jobs » en Allemagne ou « zéro heure » en Angleterre font craindre à beaucoup de travailler sans être capable d’en vivre, de devoir s’adapter en permanence aux besoins des entreprises, ce qui signifie être incapable d’avoir une quelconque visibilité sur son futur.

Une autre critique, cette fois plus savante, et assez étonnante compte tenu de l’assurance de beaucoup quant à l’efficacité de ces réformes, nous vient de chercheurs et d’économistes. Si les années 1990 et le début du XXIème siècle ont vu se propager ces thèses dans les milieux politiques, très peu de travaux théoriques ont pourtant confirmé avec certitude qu’elles étaient valables.

C’est ainsi qu’en avril 2015, le Conseil d’analyse économique, une instance composée d’économistes reconnus qui conseille le Premier ministre français, concède que « l’impact de la protection de l’emploi sur l’emploi et le chômage est ambigu d’un point de vue théorique ». Le constat est similaire à propos des évaluations empiriques puisqu’il « n’y a pas de corrélation démontrée entre le niveau de protection de l’emploi et le taux de chômage ».

Même l’OCDE, après avoir plaidé sans retenue pour ces mesures, a fini par y apporter certaines nuances. Dans une étude publiée en 2013, l’organisation publie une étude comparative en rapportant le taux de chômage de tous ses pays membres à leur niveau de protection de l’emploi.

Plusieurs enseignements : premièrement, la corrélation entre les deux données est difficile à prouver. Par exemple, le Luxembourg, la Norvège ou l’Autriche disposent d’une législation contraignante et d’un taux de chômage parmi les plus faibles alors que l’Irlande se trouve dans le cas contraire, avec une législation souple et un taux de chômage plus important.

Si ces chiffres ne permettent pas de saisir dans le détail à quel point la question du code du travail influe sur l’emploi, ils permettent au moins d’affirmer que la relation de cause à effet demeure plus qu’incertaine.

Dernièrement, l’INSEE (Institut national de statistiques et d’études économiques) publiait une enquête réalisée auprès d’entreprises françaises sur les principales barrières à l’embauche. L’incertitude économique et la difficulté à trouver une main d’œuvre compétente apparaissaient en première ligne, citées respectivement par 28 et 27% des sondés tandis que la réglementation du marché de l’emploi n’obtenait que 18% des réponses.

L’exception française

La question de la législation de la protection de l’emploi recouvre deux domaines relativement distincts ; d’une part, ce qui touche aux emplois permanents (CDI) et de l’autre aux emplois temporaires (CDD, temps partiels, intérim, etc.). Traditionnellement, dans l’Europe d’après-guerre, les emplois permanents étaient très protégés (durée du travail, salaires, conditions de licenciement, etc.) et le recours aux emplois temporaires extrêmement encadré, difficile pour les employeurs.

Un premier mouvement, au cours des années 1990, a consisté à déréguler le marché des emplois temporaires tout en conservant un niveau important de protection des emplois permanents. Après la crise de 2008, beaucoup de pays se sont cependant aperçus que cela avait mené à une segmentation accrue du marché du travail, entre des salariés bien intégrés et les autres, condamnés à l’instabilité et à l’insécurité. L’emploi en CDI, surprotégé, devenait quasiment inaccessible à toute une partie de la population.

C’est donc une politique inverse qui s’est imposée et les gouvernements se sont attaqués aux réglementations des contrats à durée indéterminée, notamment en baissant les coûts de licenciement et en rendant ces derniers plus facilement justifiables aux yeux de la loi (définition du licenciement économique par exemple). Le but visé : donner à tous l’employabilité suffisante pour décrocher un contrat de ce type.

Dans ce paysage global, la France fait figure d’exception, puisque selon l’OCDE son indice de protection de l’emploi n’a quasiment pas bougé entre 1990 et 2013 aussi bien en ce qui concerne les emplois permanents que les emplois temporaires.

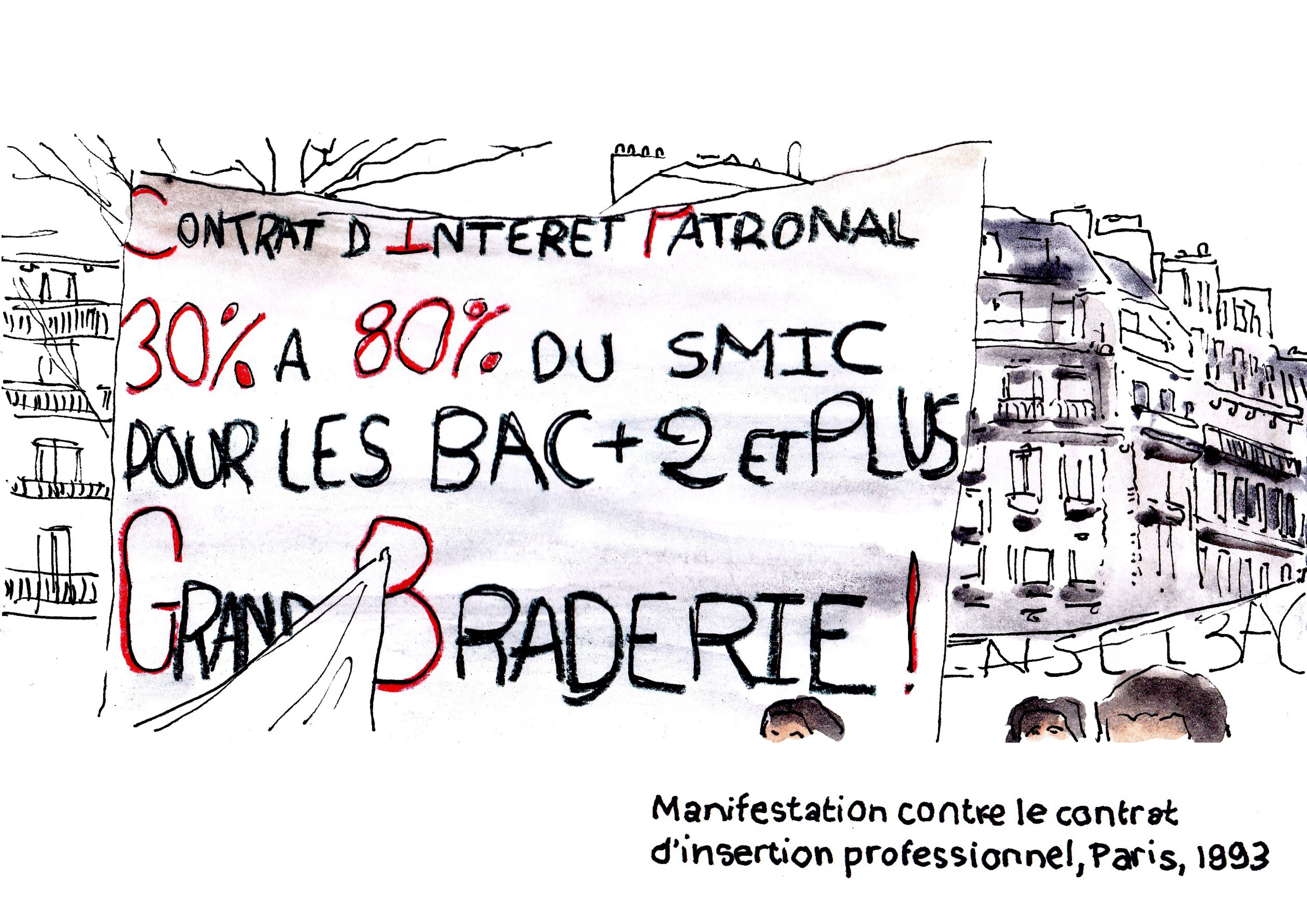

Pourtant, il y a eu plusieurs tentatives de réformes. En 1993/1994, le gouvernement Balladur décide ainsi de créer un nouveau type de contrat de travail, le contrat d’insertion professionnelle (CIP), contrat à durée déterminée pour les moins de 26 ans qui prévoit que, jusqu’à bac +2, les jeunes travailleurs puissent être rémunérés à 80% du smic. Face à une mobilisation extrêmement importante des étudiants, des lycéens et des syndicats, le gouvernement finira par annoncer le retrait de ce texte.

Des années plus tard, en 2006, il en sera de même pour le contrat première embauche (CPE) qui prévoyait, toujours pour les jeunes de moins de 26 ans, une période d’essai pouvant aller jusqu’à deux ans.

Le grand changement en matière de droit du travail durant cette période va d’ailleurs totalement à l’encontre des politiques menées dans les autres pays européens ; il s’agit de la mise en place des 35h. La Commission européenne avait d’ailleurs affirmé, dans les « grandes orientations de politique économique » qu’« une réduction obligatoire et généralisée du temps de travail peut avoir des conséquences défavorables ».

Cette exception française peut sans doute expliquer pourquoi nous venons de connaître deux réformes importantes en 2016 et 2017. Dans un monde globalisé comme le nôtre, fonctionner de manière atypique devient souvent une source d’inquiétude à laquelle il faut remédier. Le pragmatisme du gouvernement actuel est aussi de cette nature-là : puisque cette politique de flexibilité est répandue, il faut nous aligner sur le modèle dominant.

Mais ce modèle dominant, représenté souvent dans les médias français par l’Allemagne, n’existe tout simplement pas. Chaque pays a en vérité adapté ses théories économiques à sa propre situation. Les licenciements en Allemagne sont ainsi souvent plus réglementés qu’ils ne le sont en France. Pourtant, le chômage y est bien plus faible. Cela prouve donc sans ambiguïté que faciliter les licenciements n’est pas une mesure nécessaire pour relancer l’emploi.

Le pragmatisme tant revendiqué ne serait-il pas finalement une autre forme de dogmatisme ? Si le XXe siècle siècle nous a habitués aux idéologies de droite et de gauche, il faut bien comprendre que tout discours politique repose sur des vérités préétablies auxquelles il faut croire pour adhérer.

C’est précisément cette dimension politique que le gouvernement actuel tente d’occulter en laissant croire qu’il obéit simplement aux exigences du réel. Pourtant, les réformes engagées s’inscrivent dans une certaine ligne de pensée et témoignent d’une filiation intellectuelle évidente.

Il ne s’agit pas ici de tenter de prouver que les réformes de la législation du travail sont ou non efficaces – des dizaines d’économistes se sont penchés sur la question et y ont apporté des réponses diverses – mais d’affirmer qu’il est acceptable de les contester – ou d’en contester certains points – sans être taxé d’idéologue.

. Manon Domingues Dos Santos, « Protection de l’emploi, emploi et chômage », Conseil d’Analyse Economique, focus n°3, avril 2015.

. Olivier L’Haridon, Franck Malherbet, « Protection de l’emploi et performance du marché du travail », Revue française d’économie, volume 17, n°4, année 2003, pp.21-83.

. OCDE, « Protéger l’emploi, renforcer la flexibilité : un nouveau regard sur la législation sur la protection de l’emploi », Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2013, Éditions OCDE.

. Olivier Giraud, Arnaud Lechevalier. « L’évolution des modèles allemand et français d’emploi depuis quinze ans : des segmentations différenciées », Coll. Travail et société, 2012, pp. 291-321.